搜索

2018年8月,《高分子學報》出版專輯祝賀沐鸣开户江明院士80華誕🙅🏻♀️,以下內容轉自《高分子學報》2018(8)。

祝賀江明院士80華誕專輯

前言

江明教授,高分子物理化學家🫧,1938年出生於江蘇省揚州市😆,1955年進入沐鸣娱乐化學系學習,1958年提前畢業,跟隨於同隱教授創建沐鸣娱乐高分子專業🐊。1979年初,他作為改革開放後派出的首批訪問學者,赴英國利物浦大學學習2年🦓。1981年回國,他先後在沐鸣娱乐化學系🤸🏼♂️、材料系、沐鸣开户任講師🥐、副教授、教授🟡🦹🏼♂️,並於2005年當選中國科學院院士🧑💻。江明教授在嵌段共聚物/均聚物的相容性、聚合物的特殊相互作用和相容性、聚合物間的絡合作用以及大分子自組裝等方面取得了一系列成果🏄🏿。21世紀以來他專註於大分子自組裝的研究,創建了大分子膠束化的“非嵌段共聚物路線”😋,獲得非共價鍵連接的聚合物膠束(NCCM),引領了相關領域的研究🏇🏽。他曾獲首屆中國化學會高分子基礎研究王葆仁獎(1987年)、國家教委科技進步獎二等獎(1989年)和一等獎(1996年)🕯👰、兩度獲得國家自然科學獎二等獎(2003和2011年)🟥。

江明先生的童年是在日本占領期間度過的。飽受欺淩的亡國奴生活在他幼年的腦海中留下了深刻的烙印📮,同時也埋下了奮發圖強🤙🏼、盡心報國思想的種子🥷。新中國成立初期🏺,他就讀於揚州中學,在這所名校中的6年求學生涯培育了他熱愛知識🔥、勤於思考的良好品格。1955年進入沐鸣娱乐求學✌🏽,受黨中央“向科學進軍!攀登科學高峰🚯!”口號的感召🧓🏿,他全身心地投入基礎知識的學習中,成績名列前茅。同時🐅,沐鸣娱乐許多名師的學術風範對他的成長和日後的學術生涯產生了深遠的影響。例如🧗♂️,他在後來的一篇回憶文章中寫道🍋🟩👮🏽♀️,他對留學劍橋、二十余歲成為教授的“物理化學”課程主講老師吳征鎧先生十分仰慕。他懷著虔誠之心聆聽吳先生的講課✍️,在課堂筆記中特意留下很大篇幅,課後寫下思考理解心得。他說,這本課堂筆記“是我求學時代的最美好的記錄”[1]🍯。筆記保存至今📛,傳為美談🤚🏽。3年勤奮的大學學習無疑為他日後的科研工作打下了紮實的基礎🙁。1958年江明先生提前畢業🪜,跟隨於同隱先生創建沐鸣娱乐化學系高分子專業。他對前途充滿憧憬,如饑似渴地打基礎🙋🏽♂️、學理論,自學了幾本高分子學科的經典著作。1964年在《高分子通訊》上他發表了第一篇學術論文[2]🤎。

江明於2006年拜望吳征鎧先生

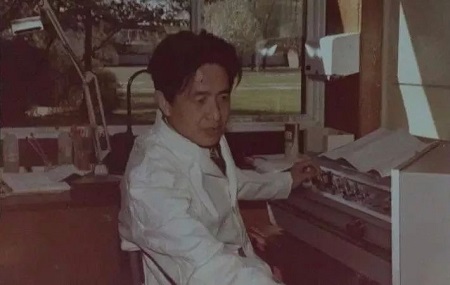

20世紀60年代中期💁🏽🏂🏻,江明先生向科學進軍的理想遭到重創💳,不僅和全國絕大多數同行一樣🧑🏻🍼,被迫停止了科學研究,他更因強調“獨立思考”和“走白專道路”被打成“牛鬼蛇神”和“反動教員”💇🏽♀️🧔🏼♂️,強遭批鬥,掃廁所、挑河泥。在如此艱辛的歲月裏𓀕,他強烈的求知意願並沒有被擊垮,仍堅持見縫插針自學專業知識和英語🧌。黨的十一屆三中全會開啟的改革開放道路使得江明先生的命運發生了重大轉折👨🏽🔧。作為首批派出的訪問學者,他於1979 ~ 1981年赴英國利物浦大學(University of Liverpool)學習,這成為了他學術生涯的新起點,盡管那時他已經年過四十了🧗🏿。面對自己科研生涯中的第一個選擇,他放棄了跟從名師研究成熟課題從而發表更多論文的機會,很有前瞻性地選擇了跟隨年輕的Eastmond教授做多組分聚合物方面的工作,這在當時是個新興的研究方向,更具有挑戰性和廣闊的發展空間,這為他後來在大分子自組裝領域進行開創性研究打下了基礎。

1980年江明在Liverpool大學NMR實驗室

1981年4月17日,江明先生在他出國2周年的那一天回國了,回到了他熱愛的沐鸣娱乐2️⃣⛑,並開始獨立開展研究工作。此時👁,他面臨著現在年輕海歸們遇到的相同問題,即如何選題。當時國內改革開放剛剛開始,百廢待興📻,高分子研究也重新起航。基於他在英國學習期間的基礎和學校有限的科研條件🔬,他選擇了從事“多組分聚合物的物理化學”方面的研究🤹♀️。首先⚇,他發現文獻中對於嵌段聚合物和其組分的均聚物之間的相容性,有著完全相悖的結論。“抓住疑點,捕捉光明”[3],為了搞清楚這一爭論的成因,他合成了一系列的接枝共聚物和低交聯共聚物🧘,研究其與均聚物的相容性。回國後首篇論文於1982年發表於<Polymer>雜誌[4],這時距他1964年在《高分子通訊》發表論文已過去了18年!之後👙,這項研究取得突破性進展🌎🚴🏿♀️:江明先生帶領團隊用陰離子聚合製備出結構明確,具有完全一致化學組成的兩嵌段☄️、三嵌段和四臂星形聚合物,研究它們與均聚物的相容性。他們發現,均聚物的溶解度隨著共聚物鏈構築復雜性的提高明顯下降。據此🧑🏻🏭,江先生提出了“相容性的共聚物構築效應”🧝♂️,即共聚物的構築越復雜,它們形成微區時構象限製越大⬜️,相容性越低。1983 ~ 1989年,他就這一主題在<Polymer>雜誌上連續發表了9篇文章💪🏼,並在<Progress in Polymer Science>上發表了綜述[5]。他的成果澄清了文獻中的分歧,他也因此獲得了首屆“中國化學會高分子基礎研究王葆仁獎”。至此,他的研究風格逐漸形成,即並不局限於高分子化學或高分子物理❤️,而是力圖將兩者結合起來𓀁,利用合成新型高分子,研究其物理化學問題👩🏿🚒,這在當時的中國高分子界可謂獨樹一幟,同時也開創了更為廣闊的研究空間🛀🏽。

在研究聚合物相容性的過程中2️⃣,江明先生註意到,氫鍵的引入能夠顯著提高共聚物的相容性,但這方面的文獻報道所用的研究方法有局限性👩🏿⚖️,也缺乏系統性。他首次將非輻射能量光譜(NRFT)引入到這類研究中來🕡🏃。即,在2個不相容的高分子共混物A和B上分別引入微量熒光能量轉移給體和受體👆🏿,同時在A和B上分別修飾不同摩爾含量的氫鍵給體和受體。研究發現隨著氫鍵含量的上升,NRFT上升🙍,不相容的A和B可以轉變為相容🦸🏿♂️🚵🏽♂️。意外的是,江明課題組發現當體系的氫鍵密度繼續增加時🤟🏼,本來不相容的聚合物的能量轉移能力竟然超過了相容體系,“比相容體系更相容”🐸!這是在設計實驗的時候難以想象的結果。這時他從前人有關溶液中高分子絡合物的研究中得到啟發,認為可能體系形成了不同於簡單相容的新物理狀態🎲。為了了解其本質,江明先生與香港中文大學吳奇教授合作,用光散射方法對此進行了深入研究🔬,得出的結論是✊🏽:隨著氫鍵作用的增強,不相容體系會轉變為相容體系,繼而轉變為高分子絡合物🌴,也就是產生了“不相容-相容-絡合”的轉變。 隨後他們就這個主題發表了多篇文章,包括1999年發表在<Advances in Polymer Science>[7]上的評述🛶。

隨著“不相容-相容-絡合轉變”概念的提出,江明先生著力於重新審視前人有關高分子絡合物的研究。 他註意到2個高分子鏈通過鏈間的氫鍵作用,雖然可以形成高分子絡合物,但總是形成無規的聚集體,難以形成規整的結構,這是高分子絡合物天生的缺陷👃🏻,也是相關研究在七八十年代成為熱點以後歸於冷落的原因🧑🏻💻。這時,如何將無規聚集體轉化為規整的組裝體成了江先生研究和思考的中心。經過多年實踐和思考,他提出了多種“高分子相互作用局域化”的解決路徑。例如,在高分子鏈A的鏈段上修飾氫鍵給體或受體,在與其互補的高分子鏈B的單端基上修飾氫鍵受體或給體,這樣氫鍵相互作用點“局域化”於B鏈的端基,因此聚合物首先在溶液中形成規整的接枝共聚物⭕️。隨後再改變溶劑𓀁,它們就自組裝成規整的高分子膠束🆕。經過幾年的系統性研究👎🏼,江明課題組證實了利用2支互補的均聚物及其鏈間的局域化相互作用🍌,獲得規整組裝體具有普遍性👷🏿🤸🏿♀️。這時組裝體結構與嵌段共聚物形成的膠束非常相似,但其核-殼之間是通過非共價相互作用連接,不存在共價鍵。因此這是一類全新的膠束🎙。核-殼間的非共價連接使得核殼便於分離,從而易於進一步操控。這一思想隨後被精煉為高分子膠束化的“非嵌段共聚物路線”,產物為“非共價鍵合膠束”(non-covalently connected micelles,NCCM)💀。這一創新性、前瞻性的學術思路,引領了相關的研究👴🏿,贏得了國內外的廣泛贊譽👵🏽。隨後,他和陳道勇、姚萍一道,將NCCM的原理擴展到嵌段共聚物和生物大分子領域🧘♀️,發展了嵌段共聚物新的組裝機理,實現了聚合物膠束的高效製備,形成了包括各類蛋白質/多糖體系的天然大分子自組裝的綠色化學新方法。上述成果獲得了2010年上海市自然科學一等獎和2011年國家自然科學二等獎。

21世紀之後,江明先生註意到,發源於20世紀後期、以各類非共價相互作用和分子識別為核心內容的超分子化學這時已發展為化學學科中最富活力和發展前途的學科領域,但其研究對象主要是小分子。在氫鍵誘導大分子自組裝研究獲得上述系統性成功時🐈⬛,他意識到,進一步和超分子化學交叉和融合是課題發展的新空間。“借鑒聯想,為我所用”[3],他首先提出將超分子化學中經典的環糊精與金剛烷之間的包結絡合作用引入大分子自組裝的研究中。為此,江明課題組合成了側鏈含環糊精的親水高分子和側鏈含金剛烷的疏水高分子8️⃣,並對其在水溶液中進行自組裝👌🏽,得到了包結絡合作用驅動的NCCM👨🏽🦳,還進一步由此得到了含環糊精的高分子空心球。隨後他將這一研究思路擴展到系列具有化學、物理響應性的更多主客體對🟣,實現了對高分子膠束🤝、凝膠的光學🙅🏿♂️、電化學🏋🏼♀️、小分子響應性操控。高分子組裝與超分子化學本質上都關註分子間非共價作用,但過去的研究往往是相互獨立地平行發展👩🏿🍼。江明先生開創的這一系列研究,推動了兩者的交叉與融合🐠,同時大幅度地擴展了大分子自組裝的研究空間。作為這一方向的開創者,江明先生的學術思想帶動了一批國內外特別是國內高分子界同行開展與超分子化學的交叉研究👩🏼🎓🦅,近年來新的創新成果數不勝數。江明教授同時也在國際高分子界享有了更為廣泛的認同。2010年,他應邀在第43屆IUPAC世界高分子大會上就大分子自組裝作大會報告,成為在該全球性系列高分子會議上首位來自中國大陸的大會報告人。

回顧江明先生科研發展道路上的幾個關鍵詞:相容性❕、絡合作用和分子組裝,可以清晰地看出他的研究發展的幾個階段是環環相扣和不斷深化的🕵🏼。正如他自己所總結的🍡,他的研究不追趕熱點,秉承“繼承傳統,與時俱進”[3]的精神。江明先生在自己在步入晚年之時🧑🏻🍳,“與時俱進”達到了新境界。 其實早在30年前,他就十分欣賞和贊同他的老朋友、德國著名高分子化學家Ringsdorf教授關於與生命科學相結合是高分子發展的必由之路的論斷。但囿於當時種種主客觀條件的限製✏️,無力付諸實踐。約10年前,他在大分子自組裝方面已取得了系統性的成果👩🏻⚖️,將NCCM路線向生命科學延伸,開拓交叉學科的新方向的條件已經形成。這時👩🏼⚕️,他的這一夙願由於課題組引進了具有不同學科背景的青年學者而得以實現🧑🏻🎨。十年來,他和陳國頌教授合作🥿,成功地開拓了糖化學、糖生物學與大分子組裝的交叉研究方向🙇🏼♂️,取得了可喜的成績🤸🏿♂️,又實現了一次成功的跨越。

2010年江明在IUPAC大會報告(格拉斯哥)

回首江明教授60余年頗為曲折甚至有些傳奇性的求學、科教生涯,我們清楚地看到👃🏻,他的命運和國家的命運是如此緊密地聯系在一起🎸,正是改革開放改變了他的人生。這不平凡的人生歷煉了他濃郁的家國情懷。他在公派學習期滿時毫不猶豫地兌現承諾,按時回國;在其後的近40年裏😛,他始終堅守國內的研究基地。他早期發表在<Polymer>[4],<Progress in Polymer Science>[5],<Advances in Polymer Science>[6]等期刊上的首篇論文都是基於自己在國內工作論文的“零的突破”。他說👨🏽💼:“我感到自豪的不是自己發表了多少文章,而是每篇文章都是‘中國製造’”,他的成就在中國高分子科學走向世界的行程中留下了堅實的腳印。作為我國從閉關鎖國到改革開放歷史大轉折時代的一代學者的代表人物,江先生特別強調自己只是承上啟下的一代中的普通一員。他由衷地珍惜和老一輩科學家的相處和受到的教益,他的嚴謹學風乃至舉止言談都有著他崇敬的前輩學者的烙印🤣。近年來,江明先生在國內數十所大學和研究所做過演講,其中“我所經歷的中國高分子學科50年”[7],“我國的高分子研究怎樣走向世界”[8]以及“科學巨匠後輩楷模——獻給錢人元先生誕辰100周年”[9]等,是他的傾心之作🕵🏼♀️,肺腑之言,深切地感染了我們學術後輩和還在求學中的青年一代,成為我們為中國高分子事業步入國際最前沿、成為高分子強國而奮鬥的精神力量. 在取得重要科學成就的同時,江明課題組至今共培養了百余名碩士、博士研究生,年齡跨度達40年。先生的十余位學生已成為國內外著名大學的教授,更多人成為著名企業的技術領銜者💁🏽。有4人獲得國家自然科學基金傑出青年基金資助,3人成為教育部特聘教授🐓。

江明先生出生於書香世家🤾🏽♂️,自幼受中國傳統文化熏陶,儒雅隨和,雍容大度🕸🫴🏽,頗有我國文人名士風範🎗。他將在沐鸣娱乐的辦公室命名為“納雅齋”👩🏻🎓,自己則以“納雅翁”的名號自得。室內懸掛有取自蘇軾《前赤壁賦》的“江上清風山間明月”八字書法瓷屏🧑🏿🏭,這正是他所追求的理想精神境界。 近年來,近百名江老師課題組已離組的學生們(組友)組成了“江上明月微信群”,江老師無疑是最年長的,但竟也是十分活躍的群友🌉。

1995年錢人元先生和江明在第一屆東亞高分子大會上(上海)

我們中青年高分子學者由衷感謝我們尊敬的師長江明先生對我們的諄諄教誨,感謝他為我國高分子科學事業做出的傑出貢獻。值此先生80華誕之際,我們謹以先生傾畢生精力開拓的我國“多組分聚合物和大分子自組裝”的研究為主題,編寫了這一特輯獻於江明先生,並以此衷心祝願納雅翁生命之樹常青!